目次

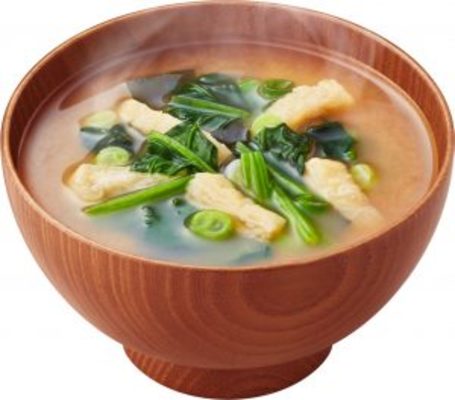

日本の味といえば味噌汁!

味噌汁は日本人に欠かせない料理です。2018年に宇宙より地球へ帰還した金井宣茂さんが、記者団に地球でしたいことを聞かれ、「白いご飯と味噌汁が食べたい」と答えたのも日本人らしい話です。和食の基本である一汁三菜の中でも、汁物は一番始めに食べるとよいとされています。朝食時に汁物を最初に口にする方も多いでしょう。そのため汁物の定番である味噌汁の味はとても大切です。

味噌は味噌汁の味を決める調味料

味噌汁の味の決め手となる調味料は味噌です。味噌は原料一つに着目してみても幾つかの分類に分けられ、それに加えて麹の割合、塩加減、熟成期間などの違いにより、実に様々な種類があります。地域によってもよく使用される味噌は異なっています。ぜひ自分好みの味噌を見つけて味噌汁を作りましょう。

味噌汁で味噌の量一人分は大さじ何杯くらい?

味噌汁を作るとき、一人分の味噌の量を知っていれば、美味しいみそ汁を余らせることなく作ることができます。では、一人分の味噌の量は計量スプーンの大さじを使うとどのくらい必要なのでしょうか?

味噌汁の味噌の量一人分は大さじ1杯

計量スプーンで味噌をはかると大さじ1杯は18g、小さじ1杯は6gです。味噌を製造している会社が提示している味噌汁一人分の味噌の量を調べたところ、汁椀一杯分の味噌汁を200mlとした場合に使用する味噌の量は大さじ1杯(18g)が目安とされています。その他、320mlの味噌汁を作るなら使用する味噌の量は32gという情報もあります。以上をまとめると、味噌汁100mlあたりに使用する味噌の量は約10gと考えてよいでしょう。

大さじを使わずに味噌の量をはかる量り方

実際に味噌の量をはかり取る時に計量スプーンの大さじを使用すると、複数の人数分作る場合は何度もはかる必要があります。また、鍋のだしに溶かす際に味噌が大さじにへばりついて溶かしにくいのも難点といえます。

このような理由から大さじによる量り方は手間だと感じる方も多いでしょう。だからといって、おたまを使って味噌をすくうと味噌の量が多くなってしまったり、日々の味噌汁の味にばらつきが出てしまいます。毎日手軽に美味しい味噌汁を作るにはどのような量り方がよいのでしょうか?おすすめの量り方をいくつか紹介します。

味噌の量の量り方:秤を使うその1

秤で人数分の味噌の量を一度にはかることができる量り方です。先程述べたように一人分の味噌の量は18gなので、二人分なら36gというように18gに人数分をかけて必要な味噌の量をはかります。秤が汚れないように容器を敷いて、平たいスプーンや大きめのフォークで味噌をすくってはかるとよいでしょう。味噌の量をはかる前に、使用する器具を秤に乗せた状態で風袋引きボタンを押して0に合わせるのを忘れないようにしましょう。

味噌の量の量り方:秤を使うその2

秤を使用して、より素早くはかることができる量り方です。味噌の入った容器をそのまま秤にのせて、風袋引きボタンを押して0に合わせます。必要な味噌の量だけマイナスの数量にしてはかります。

味噌の量の量り方:計量みそマドラーを使う

計量みそマドラーを使った量り方です。計量みそマドラーとは、両端に泡だて器を小さくしたような形のはかりが付いた味噌の量をはかるためのマドラーです。量り方は計量みそマドラーを味噌にさして先端の丸い部分をくるりと回すだけです。先端の丸い部分は大小2種類の大きさがあり、小さい方は味噌汁一人分の味噌の量(大さじ1杯に相当)をはかることができ、大きい方は二人分の量をはかれます。

計量みそマドラーを使う量り方では、味噌をはかり取った後、菜箸などほかの道具を使わずに味噌を溶かすことができます。味噌をはかり取った状態で計量みそマドラーの先端をそのまま鍋のだしの中に入れてくるくると回して味噌を溶かします。鍋の中で味噌が溶け残るのが心配な方は、おたまにすくっただしに計量みそマドラーを浸して溶かすと良いでしょう。

おたまで味噌汁一人分の味噌の量をはかる

前章で味噌汁に加える味噌の量を正確にはかる方法を紹介しましたが、秤や器具を極力使わずに目分量で味噌をはかりたいという方もいるでしょう。味噌汁を作る際に必需品となるおたまを使って、味噌の量を多く取りすぎたり日々ばらつきがでないようにはかるにはどうしたらよいのでしょうか?

そもそもおたまとは?

おたまとは、お玉杓子のことで食物をすくうための調理器具です。家庭用のおたまの容量は50~100mlが一般的です。容量に幅があるのはおたまに様々な種類があり、形や大きさが異なるためです。味噌汁に使うだし汁をおたまではかる方は愛用しているおたまの容量を一度確認しておくとよいでしょう。

おたまで味噌汁一人分の味噌の量をはかる

おたまで味噌をすくう場合は見た目で判断するしかありません。味噌汁一人分の味噌の目分量は「梅干し1個分の大きさ」と言われています。何度も味噌汁を作るなかで目安の味噌の量をすくえるように覚えていくとよいでしょう。複数の人数分作る場合は、鍋のだしに一度に人数分の味噌を加えずに、味見をしながら味噌の量を調整するとよいでしょう。

塩分量から味噌汁の味噌の量一人分を計算する

味噌汁の味は味噌の塩分量で決まる

基本的にはどの種類の味噌も大さじ1杯で一人分の味噌汁を作ることができます。ただし味噌汁の味は調味料である味噌の塩分量に大きく左右されるため、味噌の分量が同じでも、使用する味噌の種類によって味噌汁の味が濃く感じられたり、逆に薄く感じることもあります。味噌の塩分量をもとに計算して味噌の量を決めれば、味噌の種類を変えたとしても一定の塩分量の味噌汁を作ることができます。

塩分量から味噌汁一人分の味噌の量を計算する方法

味噌のパッケージを見ると「栄養成分表示 みそ100gあたり」と記載されています。その中に「食塩相当量」という表示があり、これは味噌100gあたりの塩分量を示しています。味噌汁1杯分150gあたりの塩分量は約1.2gとされているので、味噌の種類にかかわらず塩分量が1.2gになるように味噌の量を計算します。

例として、上の写真の食塩相当量の数値7.8gを使って考えます。必要な味噌の量(g)=目標の塩分量1.2g×100g÷食塩相当量7.8gの式で求められるので、この場合、味噌汁1杯分150gに対し必要な味噌の量は約15gとなります。

味噌の種類と塩分量

味噌は地域を表す調味料

日本列島の気候風土が異なる中、様々な原料や製法によって作られた味噌は地域を表す調味料となりました。味噌は調味料として利用されるだけでなく、戦国時代の信濃の国においては塩を備蓄するために味噌の生産が奨励され、兵糧としても利用されていたそうです。

味噌は、大豆に米麹を加えて作る米味噌、大豆に麦麹を加えて作る麦味噌、大豆のみを主原料とする豆味噌の三種類に加えて、これらを調合した調合味噌に分けられます。味噌の味の辛さ加減は麹の割合にもよりますが、やはり決め手は塩分量です。

味噌の種類と塩分量

広い地域で作られている米味噌は、甘味噌と甘口味噌と辛口味噌に分けられます。味噌100gあたりの塩分量は甘味噌5~7g、甘口味噌11~13g、辛口味噌11~13gとなっています。九州、四国、中国地方で主に作られている麦味噌は、甘口味噌と辛口味噌に分けられます。味噌100gあたりの塩分量は甘口味噌9~11g、辛口味噌11~13gです。中京地方が主な産地である豆味噌の味噌100gあたりの塩分量は10~12gとされています。

味噌汁の塩分量は多くない

味噌汁の塩分量を気にする方は多く、スーパーには減塩を強調した味噌も多数置かれています。先にも述べた通り、一人分の味噌汁を150gとしたとき味噌汁に含まれる塩分量は約1.2gといわれています。一日の塩分摂取目標量は男性は9g未満、女性は7.5g未満とされているので、味噌汁1杯の塩分量を心配する必要はありません。また、他の食品と比較してみても味噌汁の塩分量は少ないといえます。

味噌は健康と美容に良い調味料

大豆を発酵させて作る味噌には、大豆イソフラボンやビタミンE、遊離リノール酸、食物繊維などが含まれていて栄養的にとても優れています。大豆イソフラボンにはエストロゲン様作用があり、更年期に見られるのぼせやほてりなどの症状を改善する効果があります。またPMS(月経前症候群)の緩和効果や生理不順改善効果、骨粗しょう症の予防、美肌効果もあります。また大豆イソフラボンの抗酸化作用はアンチエイジングに有効です。

ビタミンEにも抗酸化作用があるため、大豆イソフラボンと同様にアンチエイジングに効果があります。遊離リノール酸は、大豆に含まれるリノール酸が発酵過程で分解されてできたもので味噌に特徴的な成分です。遊離リノール酸にはメラニン合成抑制作用があり、肌に美白効果をもたらします。また味噌に豊富に含まれる食物繊維は腸の働きを促し便秘の予防に有効です。

味噌はもともと調味料ではなく保存食だった

栄養豊富な味噌はどのようにして誕生したのでしょうか?味噌の歴史は古く、飛鳥時代に中国大陸や朝鮮から伝来したという説が有力のようです。現在では調味料として使われることの多い味噌ですが、もともとは調味料としてではなく、保存食としてそのまま食べられていました。鎌倉時代に味噌汁が作られるようになり、室町時代に味噌を調味料として使った様々な種類の料理が作られるようになったと言われています。

美味しい味噌汁の作り方

味噌汁一人分の味噌の量がわかったら、さっそく味噌汁を作ってみましょう。味噌汁はだしや具材によっても味が変化します。いろいろなだしや具材を組み合わせて味噌汁を作り、お気に入りの味を見つけましょう。

1.好みのだしを用意する

よく知られているだしには、かつおだし、昆布だし、煮干しだしなどがあります。あごだしというトビウオのだしも味噌汁に合います。一人分の味噌汁を作る場合など少量のだしが必要な時は、茶こしに5g程度の削り節を入れて、その上からお湯を1カップ注ぐと手早くだしをとることができます。だし入りの味噌を使えば、より手軽に味噌汁を作ることができます。

2.具材を用意する

味噌汁の具の定番といえばわかめと豆腐が思い浮かびますが、具材は何でもよいです。自分好みの具材を用意して、食べやすい大きさに切りましょう。乾燥わかめを使う場合はわかめを水に浸してもどした後、水気をきっておきます。

3.最適のタイミングで具材を鍋に入れる

人参や大根、じゃがいもといった根菜類は火が通るのに時間がかかるため、最初に鍋に入れてから火を付けます。一方、ほうれん草やキャベツ、白菜といった葉物は火が通りやすいのでだしが煮立った後に入れます。刻みねぎは香りを失わないように味噌を加えて火を消す直前に入れます。

4.味噌の量をはかって溶かしいれる

だしが沸騰し、具材に火が通ったら一度火を止めます。適量の味噌を溶かしいれたら再び火をつけて沸騰直前まで温めたら完成です。このとき味噌汁を煮立たせないように気を付けましょう。沸騰させてしまうとせっかくの味噌の香りが飛んでしまいます。

5.味噌汁に香りと味のアクセントをつける

味噌汁に香りを添えたり味にアクセントをつけると、より美味しくいただくことができます。ごまや三つ葉のほか、山椒や柚子もおすすめです。春は木の芽、夏はみょうがなど季節ならではの旬の食材を使えば、おもてなしにもぴったりな味噌汁となるでしょう。

味噌玉を作れば味噌汁をいつでも楽しめる

味噌玉とは味噌汁一杯分の味噌と具材を混ぜて丸めたものを言います。味噌は冷凍庫に入れても凍らないので、味噌玉にお湯を注げばいつでもすぐに美味しい味噌汁を楽しむことができます。時間のある時に味噌玉を大量に作って冷凍保存しておけば、お弁当に持っていくこともできて大変便利です。

味噌玉の作り方

味噌玉を大量に作りたい場合は、必要な味噌の量を秤で一気にはかり取り、削り節など好みのだしを加えてよく混ぜます。次に好きな具材を混ぜ合わせ、作りたい個数になるよう均等に分けて丸めます。ゴマを使う場合は味噌を丸めた後にバットに敷いたゴマの上で転がします。味噌玉を小さく切ったラップで包んだら完成です。冷蔵保存で1週間、冷凍保存で1か月程度保存できます。

一人分の味噌の量を把握して味噌汁づくりの達人になろう!

いかがでしたでしょうか?今回は主に味噌汁の味噌の量一人分について、塩分量から求める計算方法や味噌の量の量り方についてご紹介しました。何となくはかり取っていた味噌の量を改めて見直したら、毎日いただく味噌汁が劇的に美味しくなるかもしれません。栄養豊富で健康と美容に良い味噌汁を気軽に作ってみてはいかがでしょうか?